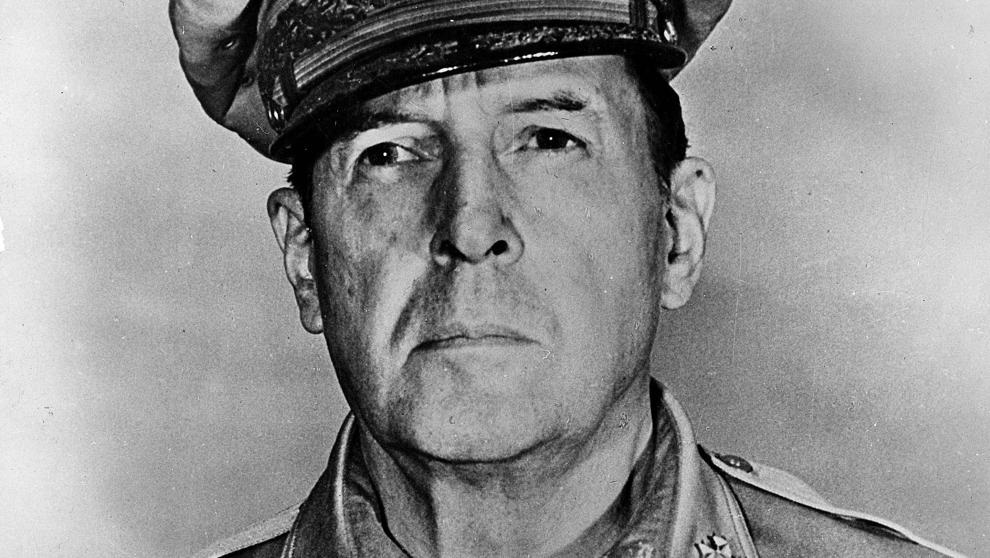

Extravagante, carismático y vanidoso, íntegro, austero y desconfiado, capaz de lo mejor y de lo peor en el campo de batalla, MacArthur ocupa un lugar destacado en la historia militar contemporánea. Así lo recuerda un amplio artículo publicado en el diario español La Vanguardia.

Sus campañas en Asia oriental le convirtieron en la gran esperanza de un país que puso todas sus ilusiones en él para restaurar el honor perdido, aunque su actitud en la posguerra pudo conducir a una nueva conflagración mundial.

Estados Unidos nunca fue indiferente a este líder militar cuyas decisiones en el frente y declaraciones públicas rezumaban controversia: era, como Napoleón, odiado o amado, criticado o aplaudido, pero siempre fue, como le gustaba, el centro de atención.

Militar de nacimiento

Su relación con el mundo militar le vino casi impuesta desde la cuna. Nació el 26 de enero de 1880 en una familia en la que no se podía ser otra cosa que militar. Su padre, Arthur, fue un héroe de la guerra de Secesión que llevó consigo a su familia de guarnición en guarnición por el Oeste mientras guerreaba contra el apache Gerónimo. Douglas, que aprendería junto a su hermano mayor Arthur a montar y disparar antes que a leer y escribir, amó desde siempre el uniforme y a un Ejército que llevaba la ley y el orden al lejano Oeste.

Heredaría de su padre (su modelo a seguir) el gusto por el mando, un estricto sentido de la obligación y un concepto muy militar del honor (a veces más importante que la propia vida), así como la desconfianza hacia los políticos.

Su ingreso en West Point, en 1898, no fue más que el paso natural en su deseo por ser militar. Alumno brillante, obtuvo la nota de ingreso más alta en la academia desde hacía años. Allí se granjeó fama de valiente, arrogante y astuto, y también de tener poco cerebro.

Después de varios destinos en Filipinas (1903), Manchuria (1904) –donde quedaría impresionado por la maquinaria bélica japonesa, que aplastó al Ejército ruso–, Panamá y México, la entrada norteamericana en la Primera Guerra Mundial le dará la oportunidad de entrar en combate.

Ya como coronel, se distingue, al frente de la División Arco Iris, como “el más importante conductor de hombres que tenemos”, según John Pershing, jefe de la fuerza expedicionaria norteamericana en Europa.

Herido y gaseado en más de una ocasión, sus hazañas en el frente francés le valdrían varias medallas y el apelativo de “D’Artagnan americano” por su arrojo, aunque también críticas de jefes y oficiales por su gusto por lo espectacular, su negativa a usar el casco en las cargas o la atípica costumbre de ir a mandar a la primera línea del frente.

La guerra de movimiento

Su prestigio al acabar la guerra le catapultaría a cargos de relevancia, incluidos nuevos destinos en Filipinas, hasta ser ascendido a general de cuatro estrellas y nombrado, en 1930, jefe de Estado Mayor del Ejército, gracias a su exsuegro, gran elector del presidente Herbert Hoover. Desde allí intentó poner en pie un ejército que pudiera hacer frente a un nuevo tipo de conflicto bélico, muy distinto al de la Gran Guerra, que MacArthur ya intuía.

“La próxima guerra –aventuró en 1932– será una guerra de movimiento. Nadie podrá salvar a quien no opere con rapidez. La nación que no domine el aire correrá peligros mortales; el Ejército y la Armada tienen necesidad de una cobertura aérea”. De acuerdo con esta filosofía, proyectó una modernización del material del US Army (nuevos blindados, más aviación, etc). Pero en plena Gran Depresión, los ministros y el Congreso tenían otras prioridades de gasto.

Pese a las exigencias de MacArthur, los presupuestos militares menguaron año tras año. Y con ello creció su desprecio hacia unos políticos que, según creía, no comprendían la importancia del gasto militar en un momento en que Alemania y Japón se rearmaban. De esta época datan sus primeros choques con el nuevo presidente, Franklin D. Roosevelt, a quien llegó a responsabilizar de futuras derrotas norteamericanas. Este, sin embargo, mantendrá su confianza en el brillante militar.

Cuando, en 1935, parte a Filipinas, hay quien considera que ha sido una hábil maniobra de Roosevelt para librarse de una incómoda figura en Washington y de un potencial adversario político. Invitado por el presidente Quezón al país en que su padre fue gobernador militar, su misión será organizar el Ejército y la defensa de la colonia norteamericana antes de su independencia, prevista para 1946.

En este destino le acompañará la que sería su tercera esposa, Jean Faircloth, que le daría su primer hijo, y un oficial llamado Dwight Eisenhower en su Estado Mayor. Con pocos medios y sin apoyo norteamericano pese a sus peticiones, MacArthur, que dimitió al poco del Ejército americano por discrepancias con

Roosevelt y fue elevado al rango de mariscal de Filipinas, creó un ejército reservista y dispuso una inteligente defensa del archipiélago orientada a obstaculizar una invasión militar de Japón, que ambicionaba expandir su dominio a toda Asia.

“Volveré”

MacArthur, a quien Washington otorgó en julio de 1941 el nuevo mando norteamericano en Extremo Oriente, presumió de conocer a fondo la mentalidad asiática y de prever con antelación los movimientos enemigos. Pero el ataque nipón a Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941) le pilló tan desprevenido como el ocurrido tan solo un día después contra su aviación estacionada cerca de Manila, que fue prácticamente destruida en tierra. Este exceso de confianza, que le acompañará siempre, fue el primer gran revés de su trayectoria militar.

Abandonado por Washington, MacArthur, con un Ejército precario, tendrá que batirse a la defensiva. Y demuestra sus excelentes dotes de estratega con una retirada hasta Batán y la isla de Corregidor, bastiones fortificados y pertrechados de antemano, desde donde contuvo durante meses los furiosos ataques japoneses, infligiendo serias bajas al enemigo y enojando a Tokio.

La tenaz resistencia elevó a la categoría de héroe nacional a MacArthur, que achacó la falta de refuerzos a las envidias que despertaba. Cuando la situación se hizo agónica, Washington, que no quería perder a un militar de su talento, le ordenó abandonar Filipinas. Al ceder el mando al general Washington se despidió con su célebre “I shall return” (volveré), una promesa que se convirtió en símbolo de esperanza para América. Filipinas caería poco después, y el avance japonés continuó imparable por el Sudeste asiático.

La estrategia del Pacífico

A mediados de 1942 es nombrado comandante de las fuerzas aliadas en Australia, con el objetivo de defenderla. Decide hacerlo fuera de sus fronteras, atacando en golpes de mano, incluso con fuerzas inferiores y sin apenas buques. En esta época, la Marina, comandada por los almirantes Ernest King (jefe de Operaciones Navales) y Charles Nimitz (jefe de la Flota), obtiene sus primeras victorias (Midway, mar del Coral), que socavan la supremacía naval nipona.

MacArthur, que siempre culpó a los marinos de haberle abandonado en Batán, mantendrá hasta el fin de la guerra importantes diferencias con la US Navy sobre la estrategia a seguir en el Pacífico, así como una frenética carrera para llegar en primer lugar a Japón. En esta fase, MacArthur operará solo en el sudoeste del Pacífico, quedando para la Marina un mando más amplio en el Pacífico central.

Pese a la precariedad de efectivos y medios, reclamados incluso a costa de acusar a Washington de interesarse solo por la guerra europea, el genio militar de MacArthur brillará con luz propia en las junglas de Nueva Guinea, la gigantesca isla situada sobre Australia invadida por los japoneses.

En este escenario pondrá en práctica la estrategia de los “saltos de rana”, un modelo de maniobra típico de una economía de crisis que le reportará sus primeras victorias. La filosofía es desembarcar donde los japoneses son débiles, asegurando los aeródromos para lanzar desde allí ataques contra las líneas de avituallamiento enemigas.

Con esta estrategia, basada en el dominio del aire, gracias al “redescubrimiento” de la aviación por MacArthur, los principales centros de resistencia japoneses quedaron aislados y, faltos de avituallamiento, acabaron cayendo por falta de alimentos. La “marcha de los aeródromos”, seguida con entusiasmo por la prensa norteamericana, conquistó enormes extensiones de territorio a un coste mucho menor que un ataque frontal. El general de la pipa de maíz era ahora el dueño de la situación. Su estrella brillaba de nuevo.

Filipinas, la llave del Pacífico

Estas victorias, sin embargo, no le apartaron de su verdadero objetivo. “Desde su famoso ‘volveré’ –relataba Charles Willoughby, su jefe de Inteligencia– MacArthur no se desvió de una idea preconcebida. Cualquier acción en Nueva Guinea, cualquier ataque aéreo en Rabaul o el acoso a los convoyes japoneses en el mar de Bismarck eran meros prolegómenos de la reconquista de Filipinas”.

Y es que, junto a la obligación moral que le empujaba a regresar cuanto antes para ayudar a los vencidos de Batán y Corregidor, defendía que la conquista de Filipinas cortaría a Japón la ruta del sur, que daba acceso a las materias primas. Filipinas, pues, era para él la llave de la campaña del Pacífico. La Marina, sin embargo, tenía su propio plan, que ignoraba las Filipinas para atacar Formosa y, desde allí, Japón.

La suerte de la campaña del Pacífico, cada vez más inclinada del lado norteamericano, se decidió en una reunión en Pearl Harbor en julio de 1944 con el presidente Roosevelt y Nimitz. Allí, MacArthur no solo defiende apasionadamente su plan, sino que también presiona a Roosevelt con el argumento de hacerle aparecer ante la opinión pública como un traidor para la causa filipina, a la sazón una colonia norteamericana. Su estrategia tiene éxito. Podrá regresar al sur de Filipinas, con el apoyo, esta vez sí, de la Marina.

El 17 de octubre de 1944, la fuerza de invasión comandada por MacArthur desembarca en Leyte, donde días después se producirá una decisiva batalla aeronaval. Pese a la resistencia japonesa, las tropas terrestres protagonizan rápidos y espectaculares avances. Luego vendría el salto a Luzón, la esperada liberación de Batán y Corregidor y de la propia Manila, donde es acogido jubilosamente al grito de “Mabuhay”, su nombre en malayo. En junio de 1945, todo el sur de Filipinas estaba bajo control norteamericano. Iwo Jima y Okinawa, ya cerca de Japón, también caerían por entonces en el otro sector del Pacífico.

Japón se rinde

Pese a sus graves diferencias con el alto mando y el propio presidente, MacArthur fue designado, en mayo de 1945, como jefe conjunto para la invasión de Japón. No había, en realidad, un militar de más prestigio que él en aquel momento. Pero los planes para esa invasión serán muy breves. El lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, acciones que él reprueba por excesivas y sobre las que, al parecer, no fue consultado, aceleraría la rendición de Japón.

A MacArthur, investido de plenos poderes por su mayor prestigio sobre otros generales, le corresponderá aplicar las condiciones de capitulación en el acorazado Missouri, anclado el 2 de septiembre en la bahía de Tokio. Su discurso en esa ocasión, contra lo que esperaban los japoneses, fue más un canto a la paz que una humillación hacia los enemigos vencidos.

Reformar un imperio milenario

Como comandante supremo de Japón, actuó en ocasiones con arrogancia y endiosamiento, defectos que nunca le abandonaron. En su primera entrevista con el emperador Hirohito, una divinidad, con quien luego selló un pacto en beneficio mutuo, le espetó: “Soy MacArthur, el comandante supremo de las fuerzas aliadas, y soy el que manda”. No obstante estos gestos hirientes para el orgullo japonés, el viejo guerrero realizó durante esta época de paz la que sería su mayor contribución a la historia.

En sus cinco años en Tokio, siguiendo las directrices marcadas por Washington, puso en marcha una política de ocupación liberal y un plan de reformas destinado a desmilitarizar Japón, reconstruirlo y modelarlo a semejanza de Estados Unidos. Su mayor logro fue la aprobación en referéndum de una nueva Constitución, elaborada por su Estado Mayor en una semana, que establecía el desarme y el pacifismo de Japón y la reducción del papel del emperador.

Instauró elecciones libres, emancipó a las mujeres, liberalizó la educación, separó Iglesia de Estado e impulsó la reforma agraria en un campo que aún tenía rasgos cercanos al feudalismo. Cuando abandonó el país, en abril de 1951, fue condecorado por el propio Hirohito. Dos millones de japoneses lloraron su marcha por las calles de Tokio.

Sus últimos meses como procónsul en Japón estuvieron marcados por las tensiones con Washington por la retirada de las tropas de ocupación o por la política norteamericana en Asia, que MacArthur creía errónea o simplemente inexistente.

Nuestros políticos, piensa este furibundo anticomunista, solo se preocupan de la situación en Europa, cuando el principal peligro para Estados Unidos es que los comunistas se hagan con el poder en China. Una vez más, juzga todo en función de sí mismo y de su escenario de actuación, Asia, sin considerar otros planteamientos más globales.

Corea, la última victoria

Una nueva guerra le llevará de los despachos al campo de batalla. El 25 de junio de 1950, tropas norcoreanas traspasan el paralelo 38 e invaden Corea del Sur. En poco tiempo ocupan Seúl y se hacen con todo el territorio excepto el enclave de Pusan, donde se establece una cabeza de puente, a la que comienzan a llegar refuerzos procedentes de Japón. Una vez más, es designado, ahora por el presidente Truman, como comandante en jefe para cambiar el rumbo de una guerra.

Su genio brillará aquí por última vez al idear una estrategia que, declaraba convencido, devolvería la iniciativa a los contingentes de la ONU: un desembarco anfibio en la retaguardia enemiga, que cortaría en dos sus fuerzas y aflojaría el cerco sobre Pusan. Era una opción arriesgada, en un terreno difícil, vista con recelos por Omar Bradley, jefe del Estado Mayor, y por el propio Truman.

Este había estado a punto de destituirle por proponer una política agresiva desde Formosa contra la China comunista, lo que habría llevado a la guerra con Pekín. Pese a todo, apostó por él. Y ganó. El audaz desembarco en Incheon pilla por sorpresa a los norcoreanos, que inician una huida desorganizada hacia el norte. En dos semanas, la contraofensiva de MacArthur recupera todo el territorio y alcanza el paralelo 38.

Un error colosal

Pero meses después cometerá un terrible exceso de confianza. Crecido por la victoria y apoyado en informaciones de su servicio de inteligencia, que consideraba el mejor de Asia, convence a Truman de que China no intervendrá militarmente si traspasa con sus tropas el paralelo 38 en dirección norte. Y le garantiza que si lo hacen, “será la mayor matanza en la historia de las guerras”.

Tras recibir luz verde, las tropas de la ONU (básicamente americanos y surcoreanos) cruzan el 24 de noviembre la frontera intercoreana. Progresan con rapidez hasta la frontera norte del río Yalú, donde en octubre se producen choques con algunas unidades chinas.

La propuesta de MacArthur de bombardear Manchuria, refugio de tropas y cazas chinos, es denegada por su alto riesgo. Él lo interpreta como una nueva restricción a su mando. El 24 de noviembre lanza una ofensiva que, asegura, “terminará la guerra en Navidad”.

Pero lo que hacen sus tropas es introducirse en una trampa tendida por el estratega Lin Piao, que dispone de 900.000 efectivos. El contraataque chino obliga a MacArthur a una enorme retirada, la mayor desde Batán, y alcanza Seúl. Es una derrota en toda regla atribuida a un jefe demasiado seguro de sí mismo, que no previó todas las consecuencias de su acción. “El colosal error de MacArthur”, titula el New York Times, que advierte que el general “ya no debe ser considerado como la autoridad suprema en materia de estrategia”.

El desafío a su presidente

Aunque cinco meses después la situación volverá a estar estabilizada en torno al paralelo 38, gracias, sobre todo, al general Ridgway, que acapara todo el protagonismo, la “desdichada ofensiva”, como la bautizaría Truman, es el principio del fin de MacArthur. Desde entonces, sus desafíos a los políticos que le cortan las alas suben de tono. No solo exige implicar a las tropas del nacionalista chino Chiang Kai-shek en la guerra, sino que llega a plantear su propia propuesta de paz a China, exigiendo su capitulación en Corea cuando la situación bélica se ha emparejado.

Su actuación es más propia de un jefe de Estado que de un militar. Esto ofende a Truman, que ve su autoridad desafiada y considera el pronunciamiento como una insubordinación y una burla a la supremacía constitucional del poder civil. La gota que colma su paciencia es una carta de MacArthur a un congresista en la que ataca directamente al presidente y a sus consejeros por no permitirle responder a la fuerza con una contrafuerza mayor en Corea.

Les acusa de no comprender que no se trata solo de Corea, sino de ganar la guerra al comunismo en Asia. Y para ello, deja entrever, él no dudaría en iniciar la tercera guerra mundial. Son pronunciamientos inaceptables para la política oficial de Estados Unidos, embarcado en una incierta Guerra Fría en Europa y sin capacidad para librar una gran guerra en Asia.

Para Truman era un formidable desafío: no se trataba ya de los objetivos de la guerra, sino de quién estaba al mando. Indignado, decide relevar del mando a su general. Este, desde luego, atribuye el cese a los “enemigos” que siempre ha tenido en Washington, entre los que ahora cuenta a su exayudante Eisenhower, ahora el más prestigioso militar norteamericano y próximo presidente del país.

Los viejos soldados nunca mueren

La destitución hace estallar las pasiones en Estados Unidos, donde MacArthur conserva una enorme popularidad. A su regreso al país que no pisa desde hace 14 años recibe una de las bienvenidas más multitudinarias que se recuerdan, casi como si fuera un jefe de Estado. Medio país demuestra su animadversión hacia Truman por cesar al héroe del Pacífico y al más genuino luchador anticomunista. Quizá para recompensar su trayectoria, se le permite dirigirse al Congreso, donde afirma que los jefes militares americanos respaldaban su estrategia en Corea.

Su afirmación es rotundamente desmentida por la Junta de Jefes de Estado Mayor. Desde entonces, como profetizó su famosa máxima de “los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen”, su figura se irá difuminando y acabará muriendo, en medio de la indiferencia general, en abril de 1964, cuando contaba 84 años. A sus exequias no acudirían ni Truman ni Eisenhower, aunque sí el primer ministro de Japón. Todo un síntoma.

Fuente: Diario La Vanguardia España

.png)